本文

本学学生が地域学実習で八代農村歌舞伎を体験しました

2025年10月11日(土曜日)、1回生15人が地域学実習Ⅰの一環として、いの町枝川の八代地区を訪れました。

いの町枝川には、昔から「枝川五社」と呼ばれる五つの神社があり、その一つである八代八幡宮には、社殿と向かい合うように舞殿が建っています。ここでは毎年11月5日の夜、地元の若者で組織される八代青年団によって伝統の歌舞伎が奉納されています。

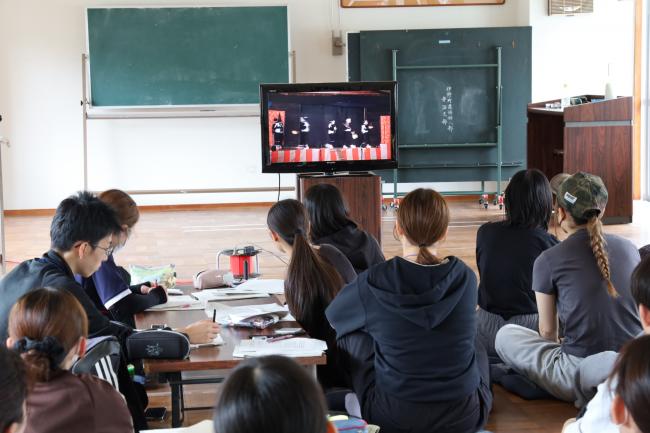

午前中は、八代青年団の皆さんから「八代農村歌舞伎」の歴史や特徴についてお話を伺い、演目『白浪五人男(しらなみごにんおとこ)』の映像を鑑賞しました。その後、国指定重要有形民俗文化財である「八代の舞台」を見学し、廻り舞台を実際に回したり、乗ったりする体験もさせていただきました。

午後は、歌舞伎の化粧体験を行い、青年団の皆さんの指導のもと『白浪五人男』の稽古に挑戦しました。「白浪」とは歌舞伎で「盗賊」を意味し、この演目は五人の盗賊が名乗りを上げる名場面で知られています。学生たちは3グループに分かれて練習を行い、それぞれのチームが廻り舞台で個性豊かな演技を披露しました。自分で選んだ役の台詞や立ち回りを懸命に覚え堂々と演じる姿に、温かい拍手が送られました。

実習の翌日には、学んだことをもとに、八代農村歌舞伎の魅力を伝えるためのプレゼンテーション資料をまとめました。地域の民俗芸能に直接触れることで、その価値や継承の意義を考える貴重な学びの機会となりました。

※本実習は、高知県が実施する「民俗芸能の担い手支援事業」の一環として行われました。

![]() 地域学実習Ⅰについて

地域学実習Ⅰについて

地域課題への実践的な取り組みを学ぶ「域学共生科目」の一つ。高知県の地域課題やその解決に向けての取り組みを講義室で学ぶ「地域学概論」での学びを基礎に、実際に地域に出向いて体験活動、調査、記録活動などを行います。実習を通して、地域固有の価値を発見し、大学生の立場から捉えた地域の特性や活用できる資源をもとにそれぞれの諸問題について考えることを目的としています。